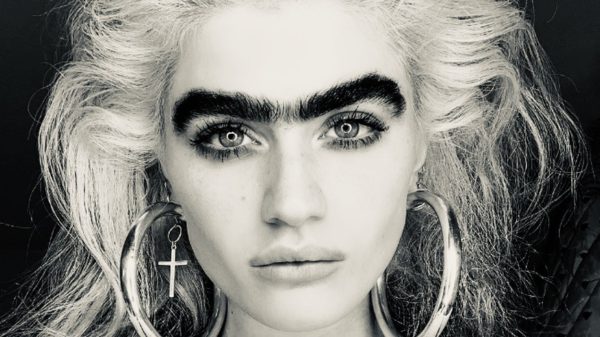

An den Augenbrauen sollst du sie erkennen

Der Ig-Nobel Prize (ignoble, englisch-/französisches Wortspiel: ignob-le ‚unwürdig‘, ‚schmachvoll‘, ‚schändlich‘), wird seit 1990 jährlich von der in Cambridge (USA) erscheinenden Zeitschrift „Annals of Improbable Research“ ausgelobt und an der Harvard-Universität überreicht. Bedingungen für eine Nominierung sind: Die wissenschaftliche Entdeckung, die man präsentiert, kann nicht wiederholt werden. Und: Das Forschungsthema muss absolut neuartig sein – niemand darf vorher eine ähnliche wissenschaftliche Arbeit abgeliefert haben. So werden immer wieder bizarr anmutende wissenschaftliche Projekte und Arbeiten prämiert. Denn die sendungsbewusste Idee hinter dem Preis lautet: Menschen erst zum Lachen, dann zum Nachdenken – und schließlich dazu bringen, sich für Wissenschaft, Medizin, Technologie zu interessieren. Die lg-Preise wollen nach Angaben der Veranstalter das Unübliche feiern und das Fantasievolle ehren, der Fest-Rahmen ist üblicherweise entsprechend. Echte Nobelpreisträger in echten weißen Laborkitteln überreichen die Preise. Jeder Preisträger hat eine Minute, um sich zu bedanken und seine Forschung kurz zu erläutern. Wer das Zeitlimit überschreitet, wird abgewürgt mit den Worten: „Bitte aufhören. Langweilig.“ Dieses Jahr musste die Gala allerdings erstmals als bloße Onlineveranstaltung stattfinden. Bisschen lamer als sonst, aber immer noch deutlich undröger als alle anderen Preisverleihungen. Der Preis für Materialwissenschaften ging übrigens an ein Team aus den USA und Großbritannien für den Nachweis, dass man aus gefrorener menschlicher Kacke kein funktionstüchtiges Messer fertigen kann. Den Preis in der Kategorie Psychologie erhielten Miranda Giacomin and Nicholas Rule für die Entwicklung einer Methode zur Identifizierung von Narzissten durch Untersuchung ihrer Augenbrauen.