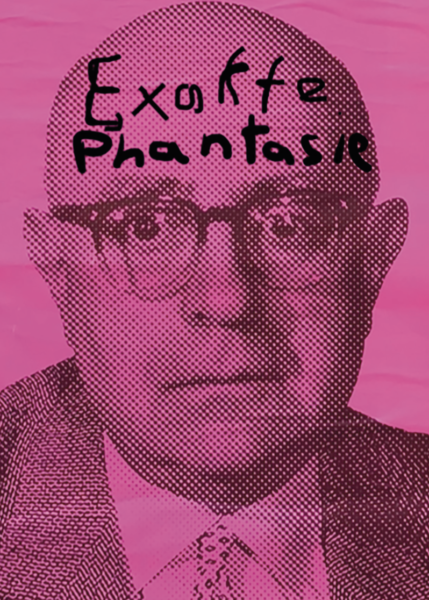

Teddietalk

„Denken heißt (…) darüber wachen, ob man auch denken kann.“

Buongiorno Adorno

„Denken heißt (…) darüber wachen, ob man auch denken kann.“

„Ich glaube nicht, dass wir isoliert und als Einzelne arbeiten sollten. Sondern dass wir unsere Eigenständigkeit, also auch unsere Widerspruchsfähigkeit, unseren Eigensinn am besten verwirklichen, wenn wir im Dialog sind. Dialog hat nicht zur Folge, dass ich meine eigenen Ansichten verflache, sondern dass sie überhaupt erst hervorgerufen werden.“

„Sich für die Werke anderer zu begeistern, ist ein Akt existenzieller Klugheit.“ Sagt der deutsche Super-Künstler Werner Büttner (für den wir uns begeistern), der sich für René Magritte begeistert. Also nicht den „mumifizierten Museumsshop-Magritte“, sondern den „Hersteller krampflösender Bilder und Worte“, den abgefeimten Gemeinwesen-Verstörer. Besonders liebt Büttner Magritte als Verfasser dreier engelsgleich in der Zeit schwebender Flugblätter: „Der April 1946 war eine eleganzlose Zeit, Magritte schrieb „Der Blödmann“, wenig später (…) „Der Scheißer“ und „Der Arschficker“. Die drei Flugblätter erschienen in einer Auflage von weniger als hundert Exemplaren und wurden an Notare, Militärs, Priester, Richter und dergleichen verschickt.“

Ein krampflösendes, begeisterndes, elegantes Jahr 2022 wünscht

BA

Søren Kierkegaard (May 5, 1813–November 11, 1855), considered the first true existentialist philosopher, remains a source of enduring wisdom on everything from the psychology of bullying to the vital role of boredom to why we conform. In a chapter of the altogether indispensable 1843 treatise Either/Or: A Fragment of Life (public library), thirty-year-old Kierkegaard writes: „Of all ridiculous things the most ridiculous seems to me, to be busy — to be a man who is brisk about his food and his work.“ In a latter chapter, titled “The Unhappiest Man,” he considers how we grow unhappy by fleeing from presence and busying ourselves with the constant pursuit of some as-yet unattained external goal: „The unhappy person is one who has his ideal, the content of his life, the fullness of his consciousness, the essence of his being, in some manner outside of himself. The unhappy man is always absent from himself, never present to himself. But one can be absent, obviously, either in the past or in the future. This adequately circumscribes the entire territory of the unhappy consciousness.

[…] The unhappy one is absent… It is only the person who is present to himself that is happy.“ Via Brainpickings

David Lynch informiert uns über das Wetter in Los Angeles und denkt an das Girl von Ipanema. Klärt das nicht einiges?

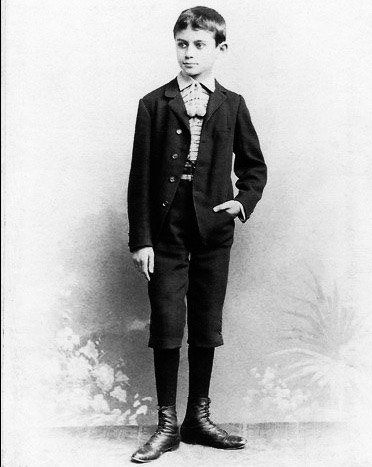

Wo hat eigentlich der phantastisch aktuelle Franz Kafka seine Bildung her? Von 1893 bis 1901 war er Schüler des „Staatsgymnasiums mit deutscher Unterrichtssprache in Prag-Altstadt“. Zunächst ganz der schüchterne und strebsame „Vorzugsschüler“, fielen seine schulischen Leistungen in den Pubertätsjahren deutlich ab. „Fleiß“ und „sittliches Betragen“ wurden zur Verwunderung der Eltern nur noch mit „befriedigend“ bewertet. Franz war Teil und Opfer eines Bildungssystems, das die Köpfe der Gymnasiasten mit „massenhaftem Memorierstoff“ überschwemmte und einem eklatanten Prüfungsirrsin frönte: Am Ende jeder Woche wurde Stoff schriftlich geprüft, etwa jede zweite Woche war eine Hausarbeit abzugeben, dazu kamen die gefürchteten mündlichen Abfragen, die die erste Hälfte jeder(!) Unterrichtsstunde einnahmen. Angesichts dieses ausgeklügelten Phantasietötungssystems begann Franz in Parallelwelten abzutauchen. Seine Schuljahre hat er selbst im Rückblick als Leidenszeit beschrieben: „Oft sah ich im Geist die schreckliche Versammlung der Professoren, wie sie, wenn ich die Prima überstanden hatte, also in der Sekunda, wenn ich diese überstanden hatte, also in der Tertia u.s.w. zusammenkommen würden, um diesen einzigartigen himmelschreienden Fall zu untersuchen, wie es mir, dem Unfähigsten und jedenfalls Unwissendsten gelungen war, mich bis hinauf in diese Klasse zu schleichen, die mich, da nun die allgemeine Aufmerksamkeit auf mich gelenkt war, natürlich sofort ausspeien würde, zum Jubel aller von diesem Albdruck befreiten Gerechten. Mit solchen Vorstellungen zu leben, ist für ein Kind nicht leicht.“ (Aus: „Brief an den Vater“)

Gibt ja heute erfreulicherweise ganz andere Bildungseinrichtungen.

„Ich dachte immer, so jemand kann nicht sterben. Das ist, als ob das Leben selbst gestorben wäre.“ trauert Elfriede Jelinek, als sich Christoph Schlingensief, das „große schreckliche Kind“, gerade existentiell verausgabt hatte. Schlingensief, der Animateur und „Regisseur von Themen“ setzt sich in seinem Künstlerleben stets voll aufs Spiel, ohne Rücksicht auf Familie, Freunde, Scham, Angst, sich selbst; so schafft er immer neue, unbeherrschbare Situationen (Peter Slotherdijk nennt ihn deshalb „den einzigen Situationisten, der je von deutschem Boden aus operierte.“). Er drückt sich durch verschiedene Genres, Institutionen und Medien aus – durch Trashfilme und -TV-Formate, Theaterhappenings, Drehbühnen-Installationen. Typisch Schlingensief auch: wie er die Wagneroper „Parsifal“ mit toten Hasen, behinderten Freunden und Afrikakunst überblendet. Sein letztes Projekt, das Buch „Ich weiß, ich war’s“, sammelt Geschichten und Impressionen aus seinem Leben, von ihm selbst in seinem letzten Jahr erzählt und später transkribiert. Darin erklärt er, wo das alles herkommt: seine Obsession für Überblendungen, Irritationen, Transformationen. Als Urszene seines Lebens beschreibt er einen Super-8-Filmabend 1968 im Oberhausener Wohnzimmer der Apothekerfamilie Schlingensief. Es läuft das Werk „Norderney-Urlaub“: „Ich sehe, wie meine Mutter und ich am Strand liegen – aber über unseren Bauch laufen plötzlich Leute. Das heißt, irgendwelche anderen Personen laufen über uns drüber bzw. durch uns durch.“ Der achtjährige Christoph ist total geflasht. Und das Bild der doppelbelichteten Bäuche fällt ihm später immer wieder ein, wer er darüber nachdenkt, was ihn im Leben und in der Kunst angetrieben hat. „Man wird nicht der, der man sein wollte, man kann es gar nicht werden, weil die Unschärfe ins Spiel kommt und man permanent neu belichtet wird.“

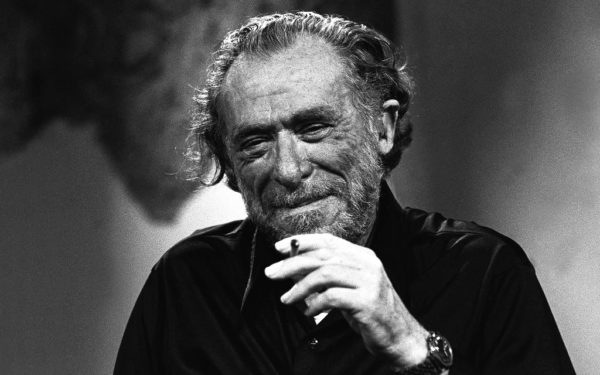

„Am College hatte ich mal aus Verlegenheit einen Kurs in Creative Writing belegt. Das waren Schwuchteln, Baby. Alberne, affektierte, lapprige Wundertiere. Sie schrieben Gedichte über allerliebste Spinnen und Blumen und Sterne und Familienpicknicks. Verglichen mit diesen Schlaffis waren die Girls im Kurs die reinsten Bierkutscher, aber ihre Schreibe war genauso mies. Der Dozent hockte im Schneidersitz auf einem gehäkelten Teppich, die Augen glasig vor Dummheit und Apathie, und sie versammelten sich um ihn und himmelten ihn an, die Weiber mit weiten weheneden langen Röcken und die Jünglinge mit ihren verkniffenen kleinen Ärschen, die vom letzten Besuch in der Sauna noch nachzitterten. Sie lasen sich ihre Verse vor und kicherten und nölten rum und tranken Tee und aßen Plätzchen dazu. Ja, lacht ihr nur. Ich kam erst gar nicht dazu. Ich saß alleine an der Wand, hohläugig und verkatert, und kämpfte mit dem Schlaf. „Bukowski“, fragte eines Tages der Dozent, „warum sagen Sie nie etwas? Was denken Sie?“ „Alles Stuss“, sagte ich. „Seit Monaten höre ich hier nichts als Stuss.“ Und das war das beste Gedicht des ganzen Semesters.“ (Aus: Ein schlampiger Essay über das Schreiben und das verfluchte Leben, Maro Verlag)

„„Ich kam aus dem Krankenhaus und fing an, Gedichte zu schreiben. Keine Ahnung, warum. Hatte einen Magendurchbruch gehabt. Vielleicht hat es damit zu tun.“ Das war 1955. Für Leute, die einen ausgeprägten Sinn für Illusionen haben, ist es gewiss etwas anstrengend, mit Charles Bukowski umzugehen. Es ist auch nicht gerade das Leben eines kultivierten Mitteleuropäers, das sich in diesen Gedichten spiegelt. So wenig wie der uns geläufige „American way of life“. Aber man muss nicht jahrelang Nachtdienst bei der Post gemacht haben, man muss nicht Außenseiter sein, nicht Alkoholiker, ja nicht einmal Mann, um von der Ehrlichkeit, der Trauer und der Komik Bukowskis berührt zu werden. Seine Texte treffen und betreffen uns immer wieder direkt und unmittelbar. Er ist brutal, zersetzend, melancholisch und amüsant.“ Sagt Carl Weissner, der Bukowskis Gedichte ins Deutsche übersetzt hat, auch das hier:

Bohnen mit Knoblauch

Es ist schon wichtig, dass du

aufschreibst, wie dir zumute ist

es ist besser, als wenn du dich

rasierst oder dir Bohnen mit

Knoblauch machst. Es ist das Wenige,

was wir tun können, diese kleine

bisschen Mut, uns klar zu werden

über uns selbst, und natürlich

liegt auch Wahnsinn und Angst

in diesem Wissen,

dass ein Teil von dir

ein Uhrwerk ist, das einmal

stehenbleibt und nicht mehr

aufgezogen werden kann.

Doch jetzt

tickt es noch unter deinem Hemd,

und du rührst die Bohnen um

mit einem Löffel…

eine Geliebte tot, eine andere fort,

eine andere…

ah! so viele Geliebte wie Bohnen,

ja, zähl sie mal alle auf –

traurig, traurig,

wie deine Gefühle ver-

brutzeln auf dem Herd.

Schreib das auf.